La Guerra Civil (III): la organización de las dos Españas y el desarrollo de la guerra

El golpe de Estado perpetrado por una parte del ejército entre el 17 y 19 de julio de 1936 acabó en una guerra civil cuando no consiguieron derribar al Gobierno de la República elegido en las urnas en febrero de ese año. A partir de ese momento, se organizaron dos Estados: el Estado sublevado, cuya jefatura recayó en Franco; y la República, que pretendió en todo momento mantener la legalidad democrática vigente. En cualquier caso, en los primeros meses, en ambas Españas existía una ausencia de poder o de mando, lo que hizo que se tuvieran que estructurar a lo largo de la guerra.

7. La España sublevada

En un primer momento, los sublevados siguieron las directrices de Mola para establecer un Estado autoritario, militar y si libertades. Así se estableció en toda la España sublevada por medio de bandos que emitieron los diversos golpistas en sus respectivos territorios.

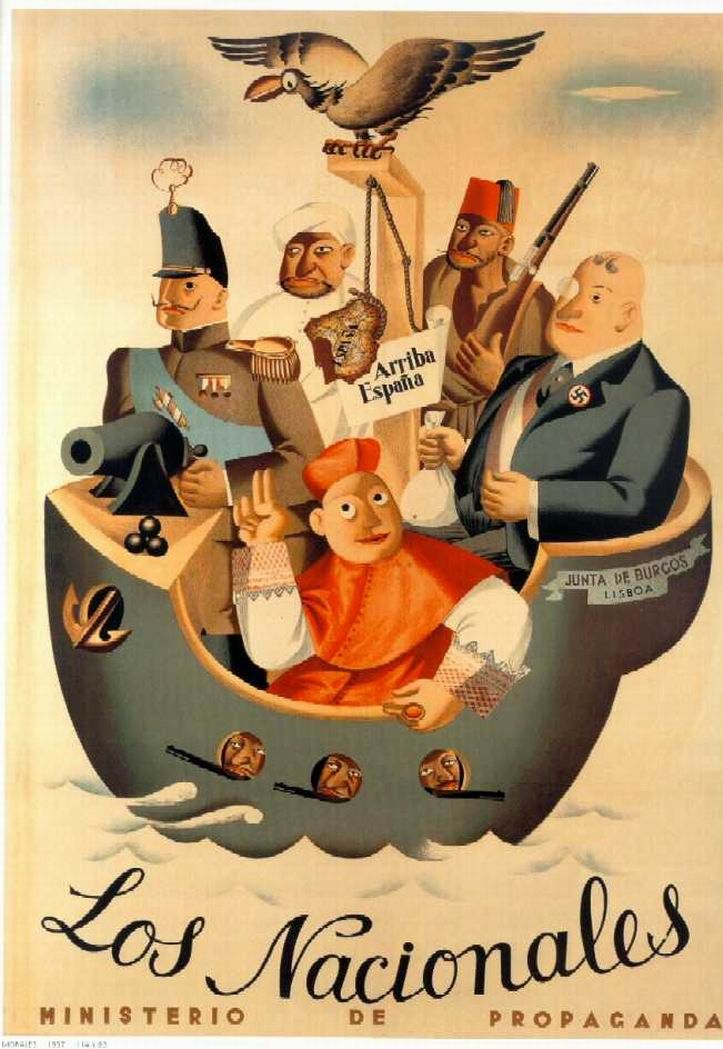

De la dirección del nuevo Estado se debía hacer cargo el general Sanjurjo (que ya había protagonizado en 1932 un primer golpe contra la República), pero murió en un accidente aéreo cuando volvía a España desde Portugal. Esto hizo que los golpistas formaron un Junta de Defensa Nacional, con sede en Burgos y presidida por el general Cabanellas, que reafirmó el establecimiento de un Estado autoritario y militarista sin libertades. Se derogó toda la legislación de la República, y en especial aquella que había motivado el golpe de Estado. Como ya vimos, se apresuraron a “legalizar” la represión contra todos los elementos que estuvieran contra ellos.

Más tarde, el 1 de octubre de 1936, esta Junta nombró a Franco generalísimo de todos los ejércitos, así como Jefe del Gobierno del Estado Español con poder total y asesorado por una Junta Técnica “mientras durara la guerra”. Esta última coletilla se había añadido al borrador original, pero que no se publicó luego en el Boletín Oficial, lo que evidenciaba lo que Cabanellas, contrario a este nombramiento, predijo ante sus compañeros: “va a dársele en estos momentos España, va a creerse que ya es suya y no dejará que nadie lo sustituya en la guerra, ni después de ella, hasta su muerte”.

Franco, a diferencia de lo que se hizo creer durante el Franquismo, no había organizado el golpe y, de hecho, fue uno de los que más tarde se sumo al mismo. Que se le diera la dirección política tenía que ver con que era el que comandaba el ejército de África, el mayor de España; así como que alemanes e italianos le apoyaban en tanto que habían negociado con él en los primeros momentos. Además, los dirigentes de la que ya era la primera organización política en la zona sublevada, Falange, estaban muertos o desaparecidos, como José Antonio. El único que podía hacerle sombra era Mola, pero este murió en 1937 en un accidente de avión. A partir de ese momento, el caudillo, nombre que le empezaron a dar rememorando la Edad Media y la nueva época oscura en la que los golpistas iban a sumir a España, se fue haciendo fuerte en el poder. Tras tres años dirigiendo la guerra y el Estado sublevado era bastante difícil que nadie pudiera oponerse a él en 1939.

Sea como fuere, llegó en 1937 a Burgos Serrano Suñer, cuñado de Franco, tras un intercambio de prisioneros con la República. El “cuñadísimo” comunicó a Franco que aquello que estaba dirigiendo era un Estado campamental y que lo que tenía que hacer era institucionalizar el nuevo Estado; algo que, de hecho, ya le pedían italianos y alemanes. Bajo la dirección del propio Serrano Suñer, se inició la institucionalización del nuevo régimen siguiendo el modelo de los Estados fascistas. Lo primero, se creó un partido único que fuera la base para la participación en el régimen y, como dice Preston, repartir prebendas entre aquellos que mostraran fidelidad. Así pues, se unificó, no sin quejas por parte de sus dirigentes (que fueron rápidamente acallados), Falange y Tradición Carlista, dando lugar a Falange Española Tradicionalista y de la JONS, cuya jefatura cayó unicamente en Franco. De forma abreviada, el partido era referido como “el Movimiento”. Afiliarse a Falange fue lo habitual, junto con señalar a “rojos”, para mostrar lealtad.

Así mismo, se creó en 1938 la ley de la administración central que daba a Franco todos los poderes, agrupando en su persona la presidencia del Estado y del Gobierno. Este último, a su vez, se dividía en ministerios. Ese año, Franco nombró a su primer Gobierno, donde ya estaban las llamadas familias del régimen: ejército, falangistas, monárquicos y católicos.

Ese mismo año, se aprobó también la primera de las leyes fundamentales del régimen, el Fuero del Trabajo, en donde se fijaban, siguiendo el modelo de la carta del lavoro italiano, los derechos y deberes de los españoles en tanto al trabajo bajo la óptica del pensamiento del nuevo Estado, y que supeditaba al individuo, al que se protege de forma paternalista, como mero productor para la nación. Fijaba las bases del Sindicato Vertical posterior y pretendía, sobre todo, esconder la lucha de clases.

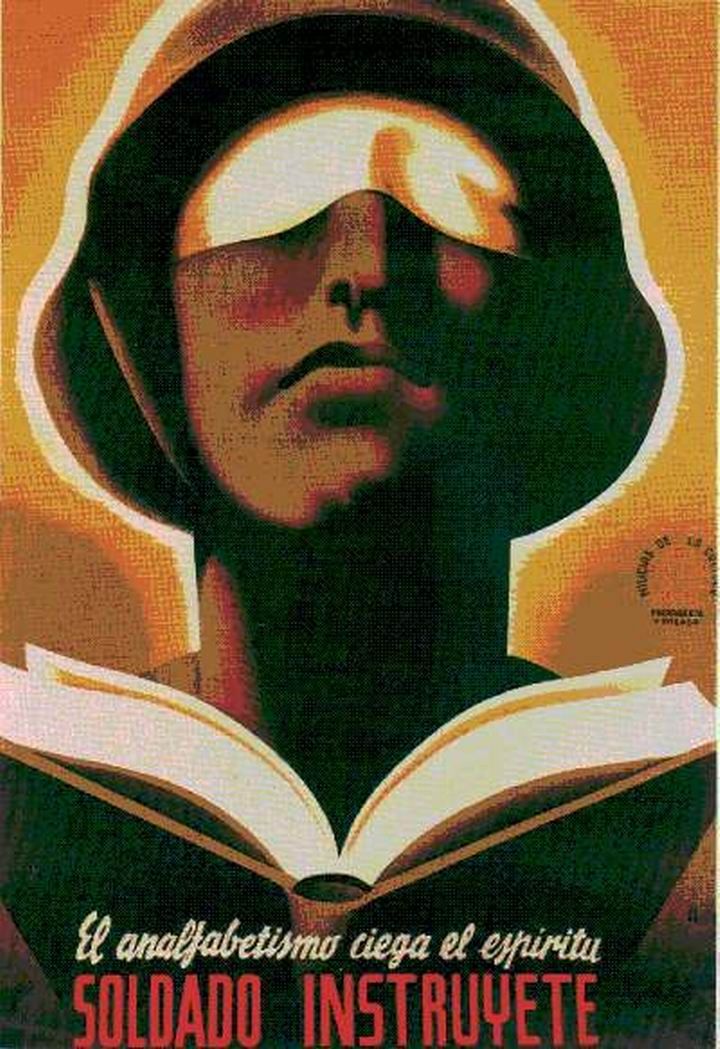

Se iniciaba, además, una campaña propagandística en que el Golpe de Estado era convertido en un Alzamiento Nacional (que se fijó el 18 de julio, pese a que el golpe había comenzado el día anterior) contra una república marxista y de antiespañoles, por lo que se negaba que la guerra fuera civil, sino una cruzada bendecida por la Iglesia contra los enemigos de España, englobando a todos ellos, sin distinción, bajo etiquetas como comunismo, masonería, judaísmo, etc.

La Iglesia tuvo un papel fundamental en la justificación de la guerra y la represión. No recordaron la paz de cristo ni el perdón. Como decía el padre Martínez Loarden, párroco de Rociana, desde el balcón del ayuntamiento: “Ustedes creerán que por mi calidad de sacerdote voy a decir palabras de perdón y de arrepentimiento. Pues no. ¿Guerra contra ellos hasta que no quede ni la última raíz!”. Estas palabras no fueron un caso aislado, la jerarquía de la Iglesia las corroboró una y otra vez, como el arzobispo de Zaragoza, Rigoberto Domènech, que declaró que la violencia estaba legitimada porque “no se hace en servicio de la anarquía, sino lícitamente en beneficio del orden, la Patria y la Religión” (palabras del 11 de agosto de 1936). El propio cardinal primado de España, Isidro Gomá, fue el principal artífice del apoyo de la Iglesia a los sublevados. Justificó el golpe y redactó la carta colectiva de los obispos españoles a los obispos de todo el mundo con motivo de la guerra en España. Con este documento se pretendía buscar el apoyo exterior hacia la España sublevada.

Por supuesto que dentro de la iglesia muchos sacerdotes tuvieron la humanidad suficiente; por ejemplo, el padre Jerónimo Ramos Feria dijo en un sermón que “si la iglesia está en mal estado, se arregla; si los santos han sido quemados, se reponen; pero el marido o el hijo muerto no se reponen jamás”. Fue expulsado de la parroquia tras terminar la guerra. Otros tanto intercedieron por los presos con poco éxito.

La Iglesia otorgó a todos los participes de aquella aberración de odio y muerte un elemento de unión: el catolicismo como esencia primaria de la patria española, ante las muchas razones de ese mal llamado Alzamiento Nacional, pues, según el propio arzobispo Gomá, unos actuaban “por el ideal religioso, al ver profundamente herida su conciencia católica por las leyes sectarias y laizantes y por desenfrenadas persecuciones”; pero es que otra gran mayoría, la oligarquía económica, lo hacia “por ver amenazados sus intereses materiales”; y otros “por el sentimiento de unidad nacional amenazado por las tendencias separatista de algunas regiones”. Otros tantos tan solo encontraban en todo ello una oportunidad de beneficio. Así pues, que todos ellos indicaran que luchaban por la fe era meramente una simplificación, que también permitía a los sublevados justificarse en el exterior.

Los servicios de la Iglesia al “alzamiento” fueron bien recompensados: los símbolos cristianos volvieron a ponerse junto con los símbolos nacionales, la religión católica volvió a ser la única permitida (al menos públicamente) y, cómo no, se les devolvió el poder perdido durante los años de la República, en concreto el dominio de la educación y de la moral. No es de extrañar que el nuevo régimen se le apode nacionalcatolicismo.

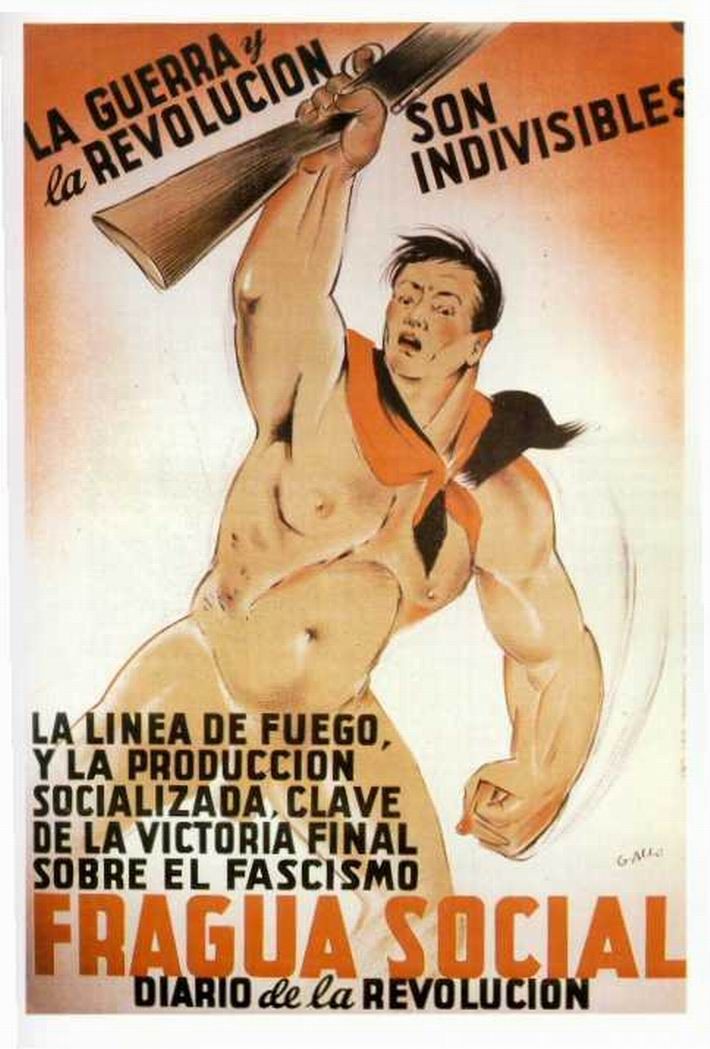

8. La República

Por su parte, el Gobierno de la República, al tomar el poder real las milicias tras entregarles armas para salvaguardar la República, se vio con una red de gobernadores civiles y alcaldes desecha que imposibilitaba que las ordenes se cumplieran. Dicho de otra manera, lo que se produjo fue una revolución social (algo que, de hecho, creían que estaban evitando los propios golpistas), con la ocupación de tierras y fábricas, que se colectivizaban por parte de las milicias, en concreto las de la CNT. Tan solo la mitad de las tierras se ocuparon de acuerdo a la ley, así como al decreto del 7 de octubre de 1936, que permitía la expropiación de las fincas de aquellos que hubieran apoyado a los sublevados. El sueño del comunismo libertario de los anarquistas se cumplía; la autogestión de los medios de producción se hizo realidad.

El propio José Giral, cuyo papel en los dos primeros meses no es ni mucho menos desdeñable (entrega de armas, petición de ayuda internacional y creación de los tribunales populares), supo que en este contexto él no era la mejor opción para presidir el Gobierno; así se lo hizo saber a Manuel Azaña. Este entregó el Gobierno al socialista Largo Caballero en septiembre de 1936. Figura de gran importancia por ocupar la secretaria general de UGT y, por tanto, un mayor control de los milicianos de este sindicato y más cercano, en cualquier caso, a obreros y campesinos que componían las milicias en general. Largo Caballero, que curiosamente se había negado a que los socialistas entraran en el Gobierno tras la victoria del Frente Popular, presidió un amplio gobierno coalición: en él estaban representados republicanos, socialistas, comunistas (que entraban por primera vez en un Gobierno de España) e, incluso, los anarquistas, por paradójico que esto parezca. Entre los ministros anarquistas podemos destacar a Federica Montseny, que se convirtió en la primera ministra que tuvo España.

El objetivo del nuevo Gobierno era que el Ejército Popular, integrado por multitud de milicias, tuviera orden y jerarquía. Para ello se crearon las brigadas mixtas. Del mismo modo, se pretendía establecer una economía de guerra, en la que los principales sectores industriales fueron nacionalizados. La cuestión era que el Gobierno pretendía, al igual que en el ejército, controlar la economía para ganar la guerra. Esto no gustó ni a la Generalitat ni al recién formado Gobierno vasco (con José Antonio Aguirre como lendakari después de que las Cortes aprobaran el Estatuto de Autonomía tras el inicio de la guerra) por su centralidad. Cenetistas y el POUM tampoco aceptaron esta política.

Estas diferencias llevó a una lucha en mayo del 37 en Barcelona entre las fuerzas gubernamentales, por un lado, y los anarquistas y el POUM, por otro. El enfrentamiento se desencadenó a raíz de que la Generalitat pretendiera que los cenetistas desalojaran el edificio de telefónica de la capital catalana. Durante varios días se levantaron barricadas en Barcelona, imponiéndose finalmente el gobierno central.

La lucha no solo acabó con el poder de los anarquistas en Cataluña, también derribó a Largo Caballero, ante la queja de los comunistas y el resto de partidos del excesivo protagonismo en el Gobierno de la CNT. El problema no solo era el modelo de gestión, sino que la CNT, que en esos momentos tenía un gran poder, era un coladero por el que se infiltraban multitud de quintocolumnista, es decir, partidarios de los sublevados con el fin de obtener información e influir en las decisiones de la República.

Largo Caballero fue sustituido desde mayo de 1937 por Juan Negrín, quien mantuvo la presidencia hasta el final de la guerra. Su Gobierno tuvo un perfil exclusivamente político, sacando del mismo a los sindicalistas. De igual modo, los comunistas consiguieron la disolución del POUM (que eran troskistas y, por tanto, contrario a las directrices soviéticas de Stalin), a los que se les acusó de participar con el enemigo. Su líder, Andreu Nin, que fue encarcelado, desapareció en un traslado. Pintadas por Barcelona preguntaban al presidente del Gobierno donde estaba el dirigente del POUM, y la respuesta bajo estas era: en Salamanca o en Berlín.

Sea como fuere, Negrín consiguió recuperar el control político sobre el territorio que controlaba todavía la República, disolviendo todos los comités y juntas locales y sustituyéndolos por agentes del Gobierno. Destaca la disolución del Consejo de Aragón, dominado por la CNT, que requirió de la participación del ejército para que cediera el poder. Pero Negrín también consiguió crear una industria de guerra bajo control gubernamental, para lo cual trasladó el Gobierno a Cataluña, lo que restó poder a la Generalitat.

Pero el nombramiento de Negrín por parte de Azaña se debió sobre todo a que era el hombre perfecto para poder negociar con las potencias extranjeras. En efecto, Negrín llevó a cabo una gran política diplomática con el objeto de acabar con la No Intervención o, que al menos, Alemania e Italia dejaran de apoyar al bando sublevado. Por esa razón, y como gesto de buena voluntad, retiró de España a las Brigadas Internacionales. Pese a todos los esfuerzo, nada se consiguió de las potencias europeas.

9. Las fases de la guerra

En cuanto a la evolución de la guerra, entre julio y agosto de 1936 se establecieron los frentes que en su mayoría perdurarían a lo largo de la misma. Queipo de Llano consiguió unir las capitales sublevadas en Andalucía, al tiempo que Franco, con la ayuda alemana, consiguió llevar al ejército de África a la península en agosto, dirigiéndose hacia Badajoz, donde el general Yagüe llevó a cabo una gran represión (4.000 fusilados), conectando ambas zonas sublevadas (Andalucía y la Meseta Norte). En Madrid, los milicianos repelieron las columnas nacionalistas que desde el norte intentaban tomar la ciudad e incluso recuperaron Guadalajara. En Aragón, las milicias provenientes de Cataluña y Valencia fijaron los frentes a escasos quilómetros de las tres capitales, dividiendo Aragón en dos.

Desde octubre el avance de las tropas golpistas fue continuo. Mola cerró la frontera con Irún y tomó San Sebastián. Mientras tanto, Franco se dirigió primero a Talavera y luego a Toledo con el fin de liberar a Moscardó, quien resistía en el Alcázar.

A partir de noviembre, Franco pretendió tomar Madrid, aunque para entonces las milicias y las brigadas internacionales, al grito de ¡no pasarán!, habían establecido la resistencia de la capital. El presidente de la República, en cualquier caso, se trasladó a Barcelona, mientras que el Gobierno se retiraba a Valencia con el oro del Banco de España. Se creó en la capital una Junta de Defensa de Madrid encargada de organizar la resistencia. Los intentos de los golpistas por tomar Madrid llevaron a batallas como la de Jarama (que quedó en tablas) y la de Guadalajara en donde las brigadas italianas sufrieron una amplia derrota a manos de los milicianos.

Fue a partir de marzo del 37 cuando el objetivo del bando sublevado es tomar la cornisa cantábrica. Primero Vizcaya, que cayó en junio. Fue entonces cuando se produjo el bombardeo de Guernica por la legión Cóndor. Un bombardeo que causó multitud de bajas entre la población civil, del que era conocedor, evidentemente, el propio Franco. Un testigo, el padre Alberto Onaindía, escribió a Gomá con los horrores de la masacre: “Niños y madres hundidos en las cunetas, madres que rezaban en alta voz, un pueblo creyente asesinado por criminales que no sienten el menor alarde de humanidad”. El cardenal primado de España tan solo justificó lo ocurrido, mientras que Mola amenazaba con un bombardeo similar a Bilbao si no se rendía. Incluso para el carlista Jaime del Burgo lo ocurrido en Guernica le parecía innecesario, aunque cuando se lo preguntó a un oficial del Estado Mayor de Mola, este replicó: “esto hay que hacer con toda Vizcaya y con toda Cataluña”. Sea como fuere, tras caer el País Vasco, siguió la misma suerte Cantabria (agosto) y Asturias (octubre). Tras esta última provincia, desapareció el frente norte. En cualquier caso, la República intentó aliviar este frente lanzando ofensivas como la de Brunete o el intento de tomar Zaragoza (en donde tuvo lugar la famosa batalla de Belchite).

Tras la pérdida del norte, la República pretendió retomar la iniciativa lanzando la conocida batalla de Teruel en diciembre de 1937, ciudad que solo mantuvo durante unos meses. Fue tomada de nuevo con gran empeño por Franco en febrero de 1938. Tras esto, Franco inició una ofensiva en el frente de Aragón el 9 de marzo que le llevó a tomar Belchite, Alcañiz, Montalbán, Lérida y Vinaroz, dividiendo así el territorio de la República. Por iniciativa de Vicente Rojo, la República lanzó la batalla del Ebro el 24 de julio de 1938, avanzando a lo largo del territorio en una maniobra sin precedente y de gran dificultad, pero que sin apoyo aéreo se tuvo que iniciar la retirada pocos días después tras haber penetrado 30 km en territorio controlado por los sublevados. El frente catalán empezó a finales de octubre a desmoronarse ante un ejército republicano que se iba retirando. En febrero del año siguiente, Barcelona y Gerona caían, y un amplio éxodo de población cruzaba la frontera francesa, entre ellos Manuel Azaña.

Pese a la perdida de Cataluña, Negrín seguía siendo partidario de continuar la guerra a toda costa. Sabía que pronto se podía iniciar un conflicto europeo contra las potencias del Eje, y en ese caso la guerra civil española quedaría enmarcada en ese escenario. Ya no se trataba ni siquiera de ganar la guerra, sino de evitar la represión de los habitantes de la zona controlada por la República. Es más, el propio Negrín se ofreció a Franco para que le ejecutara en sustitución del resto de los habitantes de la República.

Conseguir la paz mediante el dialogo y evitar la represión fue una constante desde el primer día de la guerra por parte del Gobierno de la República. El propio Azaña pronunció un famoso discurso en el ayuntamiento de Barcelona en esta dirección en 1938 en el que decía estas emotivas palabras: “Pero es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe como nosotros queremos que se acabe, sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible, y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que les hierva la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelva a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección: la de esos hombres que han caído magníficamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad, perdón.” Franco jamás aceptó la negociación.

Sin posibilidad de evitar la represión, era evidente que lo único que podía hacer la República era seguir resistiendo. Pero desde Madrid, el general Casado, entre otros militares, y el socialista Besteiro dieron un golpe de Estado el 5 de marzo de 1939 (al que los comunistas pretendieron resistir), que derrocó a Negrín. Unos días antes, Manuel Azaña había dimitido como presidente de la República ya en el exilio. En su lugar, se estableció el Consejo Nacional de Defensa, que intentó negociar con Burgos, puesto que creían que sin los comunistas en el Gobierno, Franco se sentaría a dialogar. Era meramente una ilusión y tan solo consiguieron falsas promesas de que no habría represión por parte de Franco. Para aquel entonces, los quintocolumnistas ya estaban infiltrados en los órganos de gobierno de Madrid y movían los hilos para que la capital se rindiera.

A finales de marzo, los defensores de Madrid fueron dejando sus puestos ante los anuncios radiofónicos del Consejo Nacional de Defensa de las negociaciones con Franco, lo que permitió la entrada de las tropas franquistas en la ciudad el 28 de marzo. Tras esto, el frente de Valencia caía en los siguientes días. El último parte de guerra desde el cuartel de Burgos, firmado el 1 de abril, anunciaba: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”. La República había desaparecido y España se sumía en cuarenta años de dictadura.

10. Consecuencias

Como toda guerra, el coste humano fue masivo: unos 600.000 fallecidos y 450.00 exiliados. Económicamente, la industria destrozada, campos sin cultivar, infraestructuras destruidas. Una deuda de 300.000 millones de pesetas. El hambre y la desnutrición no se hicieron esperar (en una larga posguerra que duró hasta la década de los 50), junto con una represión que continuo durante todo el franquismo hasta prácticamente los años sesenta, pero especialmente dura en los primeros años. Una ley de responsabilidad políticas, con carácter retroactivo, permitía imponer fuertes multas a todos los que de algún modo hubieran participado con la república a partir de octubre de 1934. Una ley que, evidentemente, no perseguía la reconciliación del país, sino todo lo contrario, recordar a los vencidos quiénes habían ganado la guerra. En definitiva, eliminar al enemigo.

Despedida brigadas internacionales

¡Ay Carmela!

El paso del Ebro

BIBLIOGRAFÍA:

ARÓSTEGUI, J. (1996): La Guerra Civil, 1936-1939. La ruptura democrática, Historia 16, Madrid.

CASANOVA, J. (2007): República y Guerra Civil, Crítica, Madrid

JACKSON, G. (1976): La república española y la Guerra Civil, Crítica, Barcelona

PRESTON, P. (2019): El holocausto español. Odio y exterminio en la guerra civil y después, Debate, Barcelona

TUSELL, J. (2007): La crisis de los años treinta: República y Guerra Civil, Taurus, Madrid