El escudo de Aragón

En 1704 terminaron las obras de la zaragozana iglesia de Santa Isabel (y San Cayetano); habían empezado un cuarto de siglo atrás promovidas por la Diputación del Reino de Aragón. En su portada, que da a la actual plaza del Justicia, puede observarse una rica ornamentación en alabastro en la que destaca, a lo largo de cuatro calles, los cuatro cuarteles que, en la actualidad, tiene el escudo aragonés, tal y como lo establece la Ley 2/1984, de 16 de abril: el árbol de Sobrarbe, la Cruz de Íñigo Arista, la Cruz de San Jorge con cuatro cabezas de moros cortadas, también llamada de Alcoraz, y los palos o barras de Aragón. En la calle principal, sobre la puerta de acceso, el escudo completo en la misma disposición que establece la dicha norma. Trataremos el origen y significado de las tres primeras armas; las barras de Aragón ya fueron comentadas extensamente en otro momento. De igual manera, aludiremos a la disposición de los cuarteles y las diversas variantes que han existido.

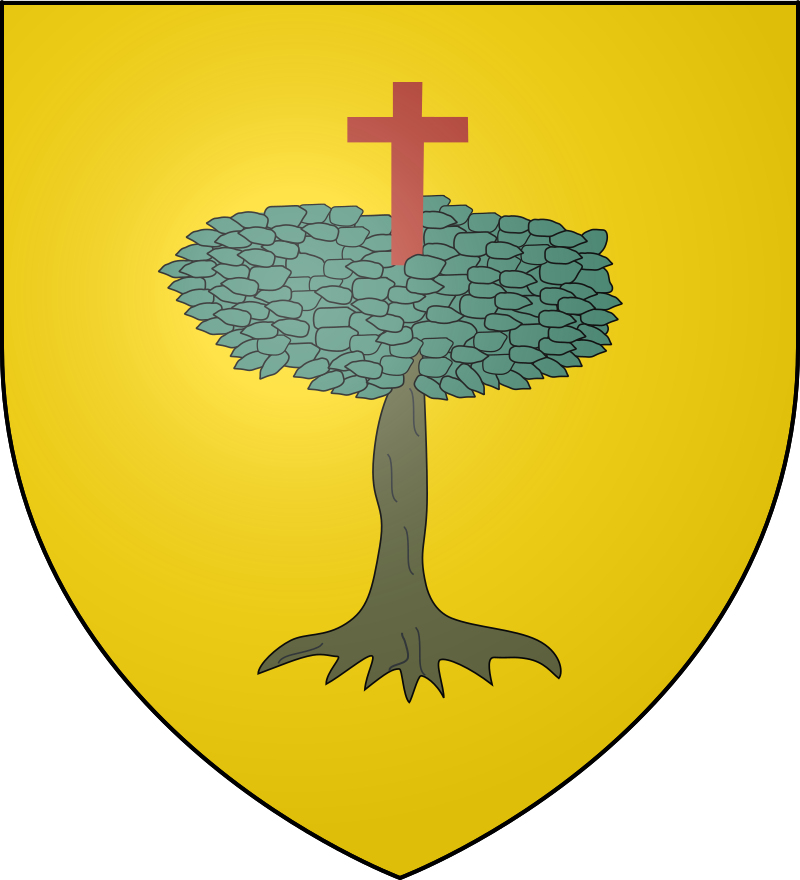

EL ÁRBOL DE SOBRARBE

En el primer cuartel del escudo, en el lado diestro del jefe, está representado el llamado árbol de Sobrarbe: «sobre campo de oro, una encina desarraigada, con siete raigones, en sus colores naturales, coronada por cruz latina cortada y de gules».

Sobrarbe es una región en el Pirineo Central y núcleo del Aragón original junto con la Jacetania y Ribagorza. Sabemos que desde el siglo IX estas dos últimas regiones estaban organizadas en condados; sin embargo, acerca de Sobrarbe no hay certidumbre alguna. La dominación musulmana alcanzó hasta Boltaña y lo que ocurrió más al norte es desconocido. Tal es así que tales tierras fueron en los siglos posteriores abono para mitos y leyendas. En concreto, se consideró que allí había habido un reino, el de Sobrarbe, antes del de Aragón, en donde se crearon los primeros fueros con las libertades aragonesas que tanto se defendieron posteriormente, unos fueros que hacían del rey un primus inter pares: «Nos, que valemos tanto como vos»; también el principio de que por encima de cualquier poder estaba la norma: «antes fueron leyes que reyes».

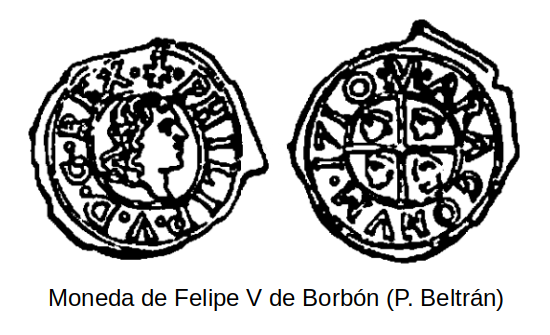

Las libertades aragonesas y sus fueros empezaron a estar en peligro a partir del siglo XV conforme los monarcas, que ya no solo lo eran de la Corona de Aragón, sino también de Castilla, asumían cada vez más poder. El Reino de Aragón combatió esta pretensión autoritaria y, por ello, el escudo de la encina de Sobrarbe, emblema de tales libertades, no data más lejos de finales del siglo XV. No hay rastro del mismo antes de esta centuria: en los libros del Conto de la Diputación del Reino de Aragón, datados de 1450, tan solo están los otros tres elementos del escudo aragonés. En la portada del palacio de tal institución se esculpieron esos mismos tres emblemas. La primera vez que aparece la encina es en 1499 en la crónica de Vagad, la cual mencionaremos más adelante. Con carácter oficial, el árbol de Sobrarbe se empieza a utilizar en el siglo XVII, tras las Alteraciones de Aragón de 1591 y la ejecución del Justicia, Juan de Lanuza, por Felipe II: aparece en los medios reales de plata de 1612 y en un sello de la diputación de 1631.

El escudo de Sobrarbe, en principio, parece responder al tipo de los parlantes, es decir, las palabras de la simbología crea el nombre del lugar: “sobre el árbol”, al igual que el escudo del monarca de León es un león rampante y el de Castilla es un castillo. En cualquier caso, estas armas tienen una leyenda vinculada que también justifica su diseño: cuenta Jerónimo Blancas, a finales del XVI, que tomada Aínsa por los cristianos, estos fueron inmediatamente atacados por las tropas moras en el 732. Lo daban ya todo por perdido, pero de repente «apareció en los aires una cruz roja sobre verde encina en campo de oro». Los cristianos, por tanto, vencieron y «de este suceso se llamó aquel país Reino de Sobrarbe». En realidad, el territorio se llama de este modo por estar “sobre”, más allá, de la Sierra de Arbe. En cualquier caso, la leyenda tiene un gran paralelismo con la de Constantino el Grande en el siglo cuarto, lo que es una reutilización manifiesta, como muchas veces ocurre, de la leyenda original. El propio Zurita, con buen juicio, negaba la existencia de tales hechos.

Comandaba aquella tropa cristiana García Jimenez, rey legendario de Sobrarbe, quien por unanimidad de la nobleza y sin haberse mencionado previamente su nombre fue declarado rey en San Juan de la Peña poco antes; en otras variantes, el protagonista es Íñigo Arista. De todos modos, volviendo a lo que nos transmite Jerónimo Blancas, este consideraba que «la cruz celeste sobre el árbol, fue en lo sucesivo el escudo de armas del mismo Reino de Sobrarbe, del rey y sus descendientes». No hay evidencia alguna, como ya hemos manifestado, de tal emblema hasta el siglo XV y mucho menos de que los reyes aragoneses lo consideraran como propio. En una carta de Juan I de 1387, el monarca ordenaba que se mostrasen en la Aljafería y otras obras que en adelante mandara «fagades solament nuestro senyal real, e el de la cruz de Sant Jorgi, e el de la cruz blancha con el campo cárdeno, e aquell de las quatro cabeças de moro». No menta en ningún momento el árbol de Sobrarbe.

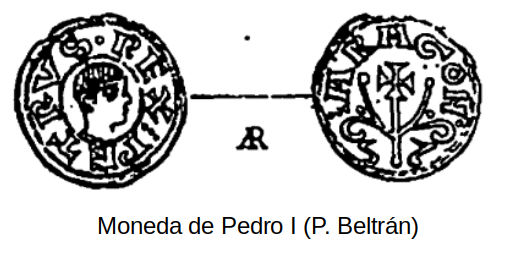

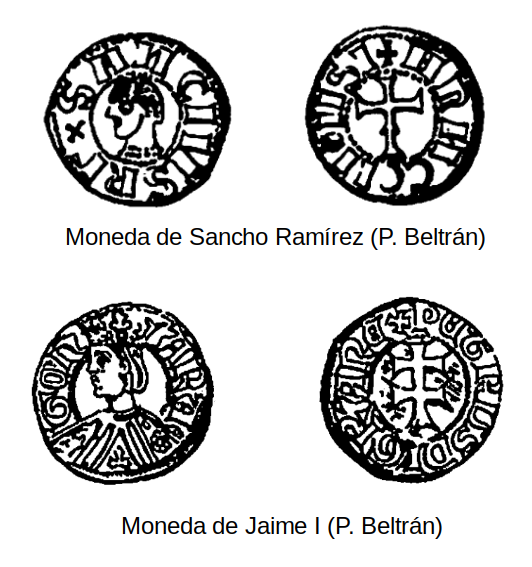

Es probable, pese a todo, que tal escudo provenga de las monedas que se acuñaron en Jaca (mancusi iacenses o mancusos), desde el reinado de Sancho Ramírez en el siglo XI hasta el de Jaime I en el siglo XIII, en cuyo reverso aparece una cruz sobre una especie de mástil del que salen ramificaciones curvilíneas. En época de Jaime I se alude a que esas monedas representan un árbol en modo de flor con una cruz puesta encima.

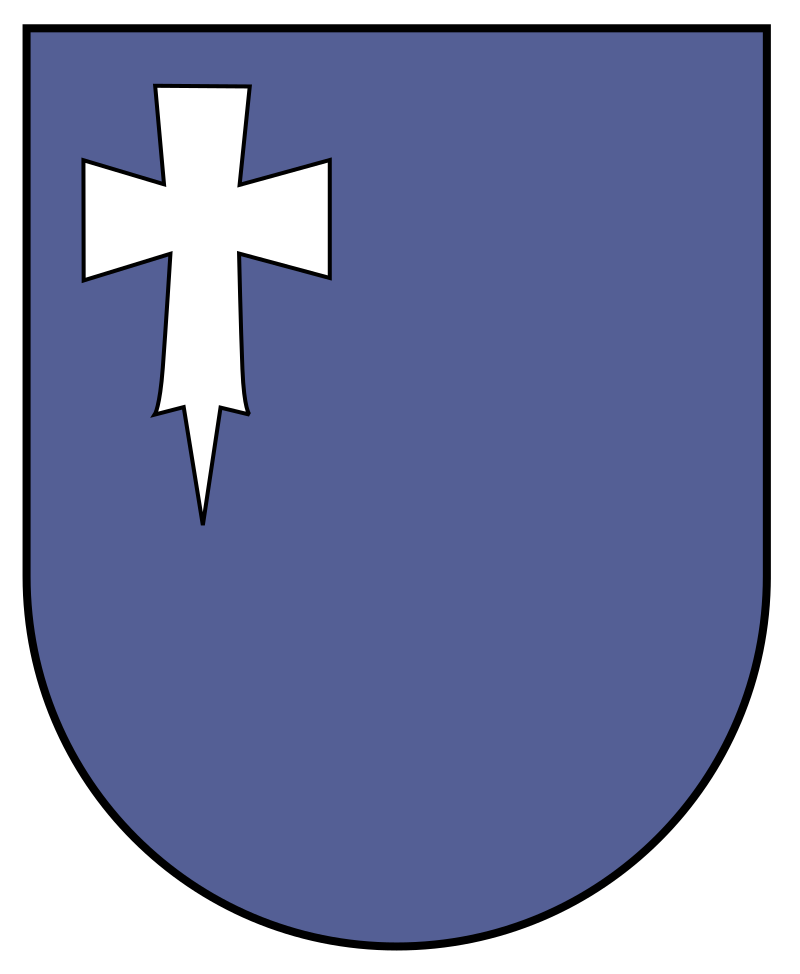

LA CRUZ DE ÍÑIGO ARISTA

En el cuartel a la siniestra del jefe se halla la llamada Cruz de Íñigo Arista o de Aínsa: «sobre campo de azur, cruz patada de plata, apuntada en el brazo inferior y adiestrada en el cantón del jefe».

El escudo de Iñigo Arista se esconde igualmente en la nubla de la leyenda. El personaje, en sí mismo, tiene ya de por sí un aura de misterio como otros caudillos del siglo octavo y noveno, como Pelayo. Se dice que fue un noble franco, original del condado de Bigorra, al norte del Pirineo, y conde del mismo; los primitivos navarros lo eligieron como rey por su fiereza en el combate, de ahí su sobrenombre, Arista; en tierras navarras, en el llano, llevó a cabo sendas campañas contra los moros. Zurita nos indica en sus Anales que llevaba por armas la cruz «por habérsele aparecido en el cielo en una batalla que tuvo con los moros», en concreto en El Pueyo de Araguás, cerca de Aínsa, a donde fue al rescate de esta localidad protegida por guerreros sobrarbenses. Tras la victoria le nombraron quinto rey del reino de Sobrarbe, según establece la Crónica de San Juan de la Peña. La semejanza con la leyenda del mítico reino pirenaico y su supuesto rey, García Jimenez, es evidente. Parece que se pretendió buscar en este personaje una especie de fundador tanto para Navarra como para Aragón.

Zurita nos comunica que esta cruz era la antigua señal de Aragón. Ya Pedro IV en 1373 decía al abad de San Victorián «sabet que nós por ornamento de la sepultura del Rey Enyego Ariesta, qui fue Rey d’Aragón e de Navara, vos enviamos … un panyo d’oro … con senyales d’Aragón antigos e es a saber, el campo cárdano e las cruzas blanchas, segund que antigament los reyes d’Aragón los solian fazer»; así pues, el monarca aragonés envió a San Victorían, en El Pueyo de Araguás, un paño con la cruz blanca sobre fondo azul para cubrir la tumba de Íñigo Arista. Sabemos también que este mismo rey, en 1384, ordenó que se pusiera en las cortinas de una cama la «senyal antich d’Arago», pero acompañada con la «real comú», es decir, las barras.

En cualquier caso, la aparición de las armas de señal es muy posterior a la vida de Iñigo Arista. El origen de este escudo quizás se encuentre de nuevo en las monedas, ya antes señaladas, de la cruz sobre una especie de ramas. El modelo de la cruz, con los brazos ensanchados y la parte inferior de la misma prolongada podrían ser el precedente de la de Iñigo Arista. El color azul del escudo, evidentemente, es el de la realeza. La cruz en tales acuñaciones, desde luego, no era la señal del monarca, sino su servicio a la fe cristiana. No es una novedad aragonesa, la cruz en el reverso de las monedas se encuentra en general en la cristiandad altomedieval, como es el caso de los conocidos como croats barceloneses. La cruz parece apegada a la monarquía aragonesa a lo largo del tiempo: en las monedas de Jaime I se empieza a hacer común la cruz de doble travesaño, en sentido pontifical, mostrando la autoridad del papado sobre el reino. El tipo se sigue manteniendo en monedas acuñadas por Fernando el Católico.

LA CRUZ DE SAN JORGE

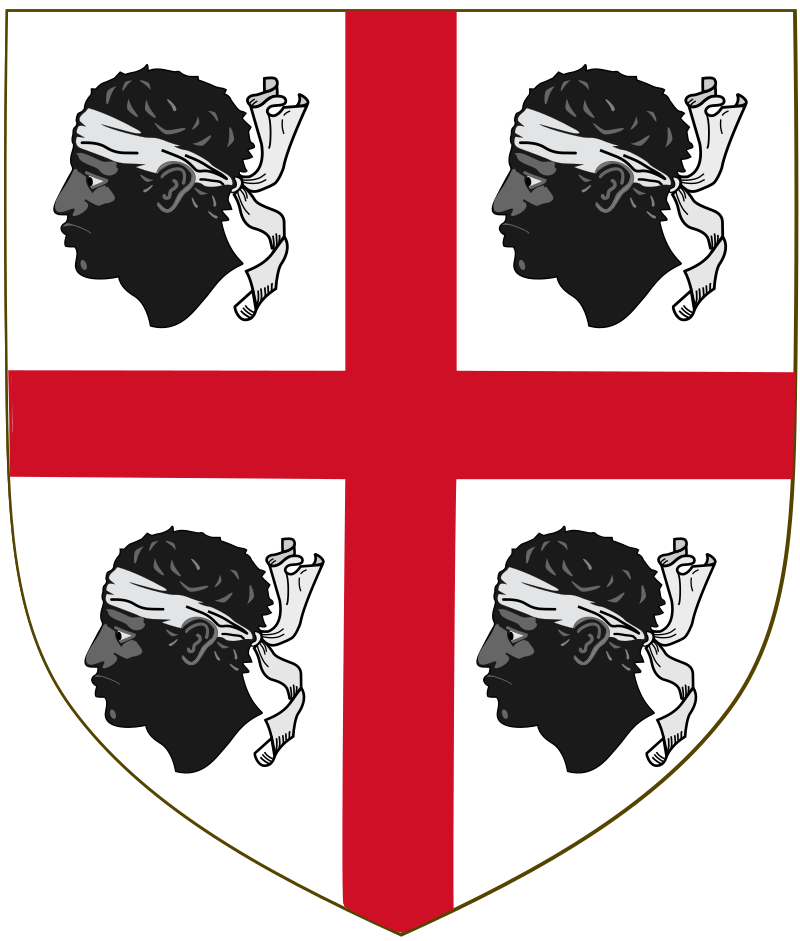

«Sobre campo de plata, una cruz de San Jorge, de gules, cantonada de cuatro cabezas de moro, de sable y encintadas de plata» ocupa la diestra inferior del escudo aragonés. Se llama a este escudo Cruz de Alcoráz, por la leyenda que esconde.

Cuando Pedro I de Aragón estaba sitiando la ciudad de Huesca en el 1096 (que había comenzado Sancho Ramírez), se produjo una batalla cerca de la ciudad, en Alcoraz, entre las tropas de este y las enviadas por el rey moro de Zaragoza. Cuenta la Crónica de San Juan de la Peña que el número de estas últimas era tan numeroso que parecía que las tropas aragonesas serían derrotadas; sin embargo, se apareció en el campo de batalla San Jorge, al mismo tiempo que lo hacía en la batalla de Antioquía ayudando a las tropas cristianas en la cruzada que debía recuperar Tierra Santa. No solo hizo acto de presencia el santo en Alcoraz, sino que en el propio caballo de este estaba un caballero alemán que luchaba en Siria en aquella cruzada y al que San Jorge le había ayudado a subir a la grupa tras quedar el guerrero germano sin montura; este quedó extrañado al escuchar una lengua que desconocía y tuvo que echar mano de latín para entenderse con los aragoneses. Como suele suceder en las leyendas, las fechas no cuadran: la batalla de Antioquía, lejos de ser simultánea, ocurrió dos años después de la toma de Huesca. Por supuesto, esta aparición de San Jorge es reiterativa en otras campañas: en la conquista de Mallorca en 1229 y en la batalla del Puig de Enesa en Valencia en 1239.

Sea como fuere, nos dice Zurita, siempre un tanto escéptico con la leyenda de Alcoraz, que Pedro I «tomo por sus armas y devisas la cruz de sant Jorge en campo de plata, y en los cuadros del escudo cuatro cabezas rojas por cuatro reyes un principales caudillos que en esta batalla murieron; y estas armas quedaron de allí en adelante a los reyes de Aragón». En la Primera Crónica General de Alfonso X el Sabio, se dice, aunque no altera en demasía la leyenda, que fue su hermano y sucesor, Alfonso I el Batallador, quien tomó estas armas por «cuatro reyes moros que venciera y matara en un día en una batalla».

Incluso prescindiendo de la leyenda, debemos poner en duda que fuera Pedro I o su hermano el batallador quienes tomaran estas armas. Por una parte, por aquel entonces, volvemos a advertir, todavía no eran frecuentes este tipo de emblemas; por otro lado, las primeras evidencias del uso de la Cruz de Alcoraz datan del siglo XIII: de 1277 es el primer sello oficial de Pedro III en el que la cruz ya viene acompañada de las cuatro cabezas, lo que hace que este escudo sea posterior al palado o las barras, utilizado, al menos, desde Alfonso II. Por otro lado, la extensión por la devoción por San Jorge se produce precisamente en el siglo XII debido a las cruzadas: el santo oriental fue tomado por los caballeros cruzados como protector; su culto y leyenda —la del dragón— llevados a occidente por estos. El culto a San Jorge ya era manifiesto en Francia en el siglo XIII; en Inglaterra, en el siglo XIV, en donde su cruz se tomó como bandera, la cual sigue siendo oficial en aquel reino. No fue el único lugar donde se acogió tal símbolo: en Barcelona, por ejemplo, la cruz que identificaba sus monedas fue interpretada como la de San Jorge.

Tal devoción es manifiesta en la monarquía aragonesa al menos desde Pedro II (1196-1213). A San Jorge se encomendaba este rey en las campañas contra los musulmanes. No debió ser el único, pues en la Crónica de Pedro IV se dice que San Jorge «fue siempre y es abogado de las batallas de la Casa de Aragón». De hecho, este rey utilizó el pendón del santo en su guerra contra Castilla y Alfonso IV. Este mismo monarca hizo construir en la Aljafería, residencia del rey en Zaragoza, una capilla al santo, actualmente Salón de San Jorge. En 1461, Juan II ordenó que el día de San Jorge fuera fiesta oficial del reino de Aragón junto a la Virgen María. Las distintas cofradías de caballeros de Aragón lo tenían igualmente por santo patrón, como la Cofradía de Caballeros e Infanzones que se formó en 1505.

El creciente culto a San Jorge provocó que se buscara el origen de este en tierras aragonesas: se creó la leyenda de la batalla de Alcoraz. ¿Por qué precisamente esta? Tomando en parte la hipótesis de Fatás y Redondo, tal batalla tuvo lugar unos meses después de que Urbano II anunciara la primera cruzada para recuperar Jerusalén. Además del grito de Deus lo vult, el pontífice indicó que los participantes portaran en su atuendo, en concreto en pecho y hombro, una cruz roja que les dio nombre: cruzados. Sin embargo, no era la primera vez que desde el papado se animaba a la Cristiandad a recuperar tierras en manos del islam: Alejandro II y Gregorio VII lo hicieron dando indulgencias a los participantes en las batallas contra los musulmanes al sur de los Pirineos al considerar que Hispania era territorio perteneciente a San Pedro; de esta manera, en la toma de Barbastro en 1065 y luego en la de Huesca hubo participación de caballeros que no eran oriundos del reino aragonés, en su mayoría franceses. No sería, por tanto, descabellado que estos caballeros portaran la cruz roja en el sitio de Huesca. Sea esto así o no, ¿no sería adecuado establecer la aparición del santo capadocio justo en la conquista de la primera gran ciudad que los cristianos tomaban al islam en la Península Ibérica y que al mismo tiempo se enmarcaba en un espíritu de cruzada? Hay que recordar que incluso la leyenda sincroniza en el tiempo la batalla de Alcoraz y la de Antioquía; la lucha contra el islam en occidente y en oriente.

La Cruz de Alcoraz no solo toma la Cruz de San Jorge como se hizo en otros lugares, lo llamativo es que añade las cabezas cortadas de moros, estas últimas, en cualquier caso, usuales en la heráldica española. No parece que las cabezas provengan del escudo de Jaca en donde estas aparecen, sino que más bien a la primitiva cruz jaquesa se le añadieron desde el escudo del reino, creándose una leyenda similar, pero sin San Jorge, en la que tras la toma de la ciudad por el conde Aznar en el 795 se encontraron en el campo de batalla cuatro testas de potentados musulmanes.

Más allá de la gestación de este emblema, lo que es evidente es el uso de la Cruz de Alcoraz desde el siglo XIII, como pone de manifiesto las bulas reales en tiempos de Pedro III (1276-1285). Zurita, por su parte, nos manifiesta que en el 1395 el conde y condesa de Foix entraron en Aragón reclamando el trono y que portaban, además de las barras de Aragón, el escudo de la Cruz de San Jorge. Junto a las barras, aparece ya en la sobreveste y gualdrapas de un caballero en el mural del Castillo de Alcañiz, unas pinturas datadas en el primer cuarto del siglo XIV. En las ordenanzas de Pedro IV se indica que en los sellos de la cancillería de Aragón debían portar estas armas: «de l’altra part un scut en lo qual sien les armes d’Aragó, que son aytals: una creu per mig del escut e cascun carte un cap de sarray» (un escudo con las armas de Aragón, que son, una cruz por medio del escudo y en cada cuartel una cabeza de moro). Alfonso V el Magnánimo expresa que las cabezas y la cruz roja son «armae propiae Regni nostri Aragonum». Como con otros emblemas, desde Pedro IV al menos, se considera que la Cruz de San Jorge con las cabezas eran las armas modernas del rey de Aragón frente a las antiguas que eran la cruz de Ínigo Arista, como ya vimos antes. Así lo recogía en 1583 los Estatutos de la Universidad de Zaragoza. Este emblema, en principio del rey, se extendió al propio reino, por eso en Zaragoza se acuñaron monedas con estas armas, acuñaciones que se siguieron realizando tanto en época de Juana I y Carlos I, así como dos siglos después por Felipe V de Borbón. De igual manera, la Diputación del Reino asumió este emblema junto con los otros escudos reales: la Cruz de Ínigo Arista y los palos, tal y como lo muestran los sellos, así como los blasones que embellecían la fachada de su sede.

Hasta este momento tan solo hemos hablado del escudo; no en sí de la supuesta bandera de San Jorge que ondearía en el reino de Aragón y, de hecho, se propuso como bandera autonómica de Aragón. Se dice que las tropas aragonesas en la épica batalla de las Navas de Tolosa en 1212 portaban esta. Es difícil asumir esto cuando Pedro IV, una centuria después, indica a su hermano el infante don Fernando que las tropas lleven la bandera de San Jorge por ser el rey muy devoto de este. La descripción de esta bandera es tan exhaustiva en la misiva por parte del rey que parece extraño que fuera necesaria si esta bandera fuera usual desde principios de la décimo tercera centuria. Se dice también que Juan de Lanuza en 1591 portó esta bandera para defender los fueros aragoneses frente a Felipe II. Las fuentes indican que salió con un pendón, pero no cuál. Este tuvo que ser el de su condición de caballero y miembro de la Cofradía de Caballeros e Infanzones, vinculada a la Diputación de Aragón por reunirse en la sede de esta. Sabemos que la bandera de la cofradía, según sus ordenanzas, no era la Cruz de San Jorge, sino la imagen a caballo del santo. La Cruz de San Jorge se utilizó en Aragón como escudo, no como bandera.

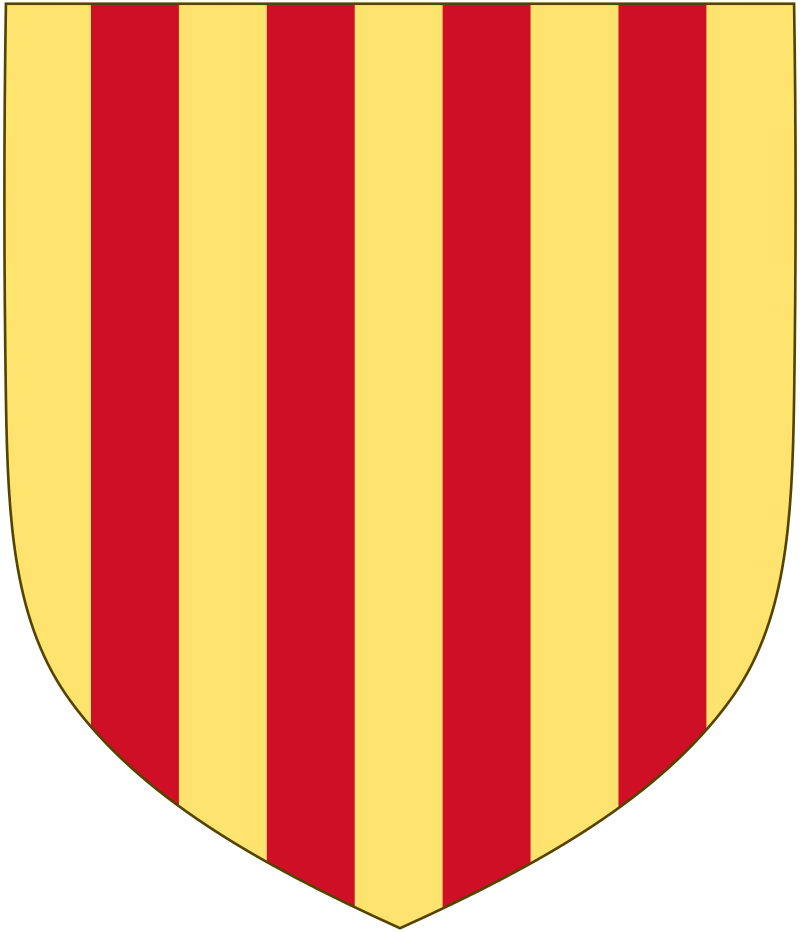

LOS PALOS

En el cuartel restante del escudo aragonés se encuentran, «sobre campo de oro, cuatro palos gules, iguales entre sí y a los espacios del campo». Son las conocidas como barras de Aragón o el Real Señal, pues antes de convertirse en un emblema territorial que poseen en la actualidad los territorios de la extinta Corona de Aragón, lo fue del rey desde Alfonso II. Al menos desde la época de Pedro IV, se consideraba que las barras eran de la Casa de Barcelona, pese a que no hay evidencias para ello. En cualquier caso, ante tal idea se buscaron emblemas para la Casa de Aragón previa a la conformación de la Corona: la Cruz de Íñigo Arista y la Cruz de San Jorge con las cabezas. No merece más explicación en tanto que en otro artículo se explicó detalladamente el origen de las barras o palos.

LA DISPOSICIÓN DE LOS CUARTELES

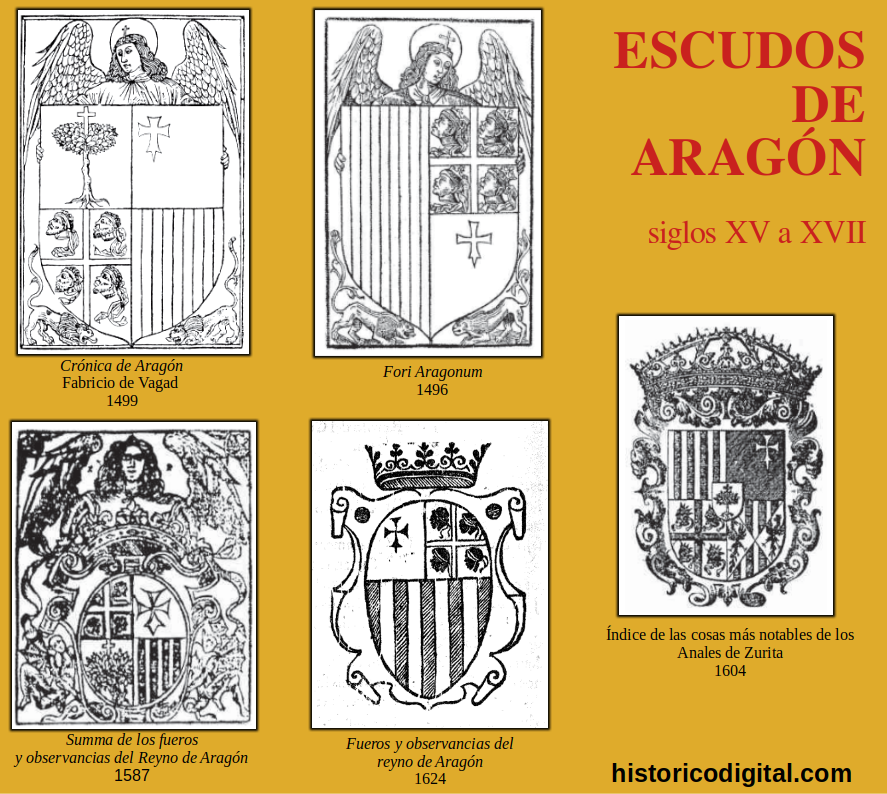

La disposición del escudo actual de Aragón, tal y como indica la ley que lo oficializó en 1984, aparece «por vez primera atestiguado en su disposición más conocida en 1499». El preámbulo de esa ley sigue diciendo «tendiendo a consolidarse desde la Edad Moderna para arraigar decididamente en el siglo XIX». En efecto, la primera representación del escudo aragonés con sus cuatro cuarteles actuales se muestra en la Crónica de Aragón de Fr. Gauberto Fabricio de Vagad, que data de 1499. Desde el siglo XV, los reinos tendieron a tomar armas con carácter territorial que hasta ese momento no habían ostentado, pues estas eran privativas o de dignidad. En el caso de Aragón, además de asumir el Real Señal, es decir, los palos, que se establecen en uno de los cuarteles, se combinan con los otros tres expuestos. La disposición de los emblemas en los cuarteles del escudo de Vagad no es azaroso, sino que existe un orden cronológico: el árbol de Sobrarbe simboliza la adquisición primigenia de las libertades aragonesas; la Cruz de Iñigo Arista, la creación de la monarquía aragonesa; la Cruz de Alcoraz, la conquista de Huesca y la extensión del reino; los palos, la creación de la Corona de Aragón.

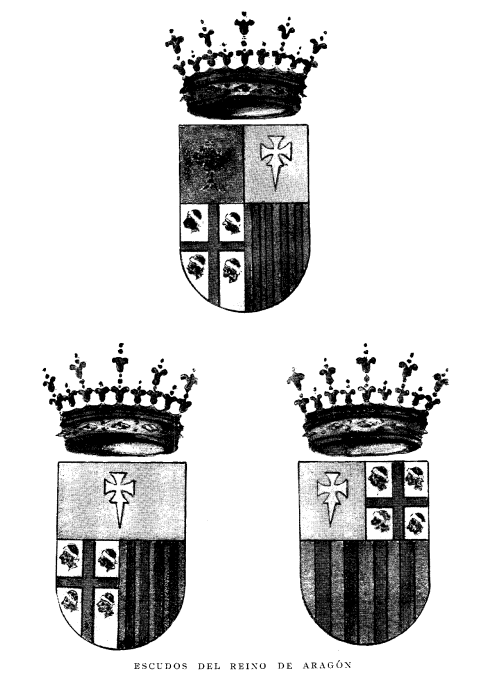

Pero si los emblemas y la disposición de estos que aparece en la crónica de Vagad son los que la autonomía finalmente tomó, a lo largo del tiempo hubo vacilación tanto en el número de cuarteles como en su orden. Cuartelados, aparecen en estas disposiciones: Alcoraz, Iñigo Arista, Sobrarbe y el Real Señal o palos. En el caso del escudo aragonés del emblema de la Universidad de Zaragoza aparece en primer lugar Íñigo Arista y le sigue Alcoraz, árbol de Sobrarbe y palos. Otro orden: palos, Íñigo Arista, Alcoraz, el emblema de Sicilia y un sobretodo con el de Sobrarbe. En otros casos, se omite el árbol de Sobrarbe, como es el caso del que se encontraba en el palacio de la Diputación del Reino. Cuando aparecen los tres unidos, la disposición varía: en unos, el escudo es medio partido y cortado, apareciendo en el primer cuartel el Real Señal y en los inferiores Alcoraz e Iñigo Arista. De igual manera, medio partido y cortado, siendo la disposición Iñigo Arista, Alcoraz y las barras.

En el siglo XIX, la reivindicación de las barras por parte de Cataluña, así como la duda del origen del árbol de Sobrarbe abrieron un debate sobre el escudo en Aragón. En 1921, a instancias de la Diputación Provincial de Zaragoza, la Real Academia de la Historia emitió, tras un informe de Eduardo Ibarra con el estudio de la cuestión, su criterio. Tras sopesar tres modelos, dos de los cuales descartaban el árbol de Sobrarbe, se concluyó que el escudo de Aragón debía ser el de Vagad. Cuando se creó la autonomía aragonesa se mantuvo este mismo criterio.

En conclusión, se puede apreciar que desconocemos en gran medida el origen de los cuarteles que conforman el escudo aragonés. Ya en su momento, se tuvieron que crear leyendas para darles razón histórica, remontándose, en muchos casos, a los albores de la creación del reino.

BIBLIOGRAFÍA

FATÁS, G. y CAPALVO, A. (1999): El escudo de Aragón, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Zaragoza

FATÁS, G. y REDONDO, G. (1995): Blasón de Aragón, Diputación General de Aragón, Zaragoza

FATÁS, G. y REDONDO, G. (1978): La bandera de Aragón, Zaragoza, Guara Editorial, Zaragoza

MONTANER, A. (1995): El señal del rey de Aragón: historia y significado, Institución Fernando el Católico, Zaragoza